Avouons-le, je ne suis pas un grand amateur d’histoires de canards. Comme tout le monde, j’ai lu le journal de Mickey dans mon enfance mais je n’en garde pas de souvenirs saillant. Les colères de Donald et l’avidité pécuniaire de Picsou ne m’ont jamais vraiment amusé, et à l’âge adulte, j'ai été fort étonné de découvrir la place proéminente qu’occupe Carl Barks au panthéon des comics books.

Uncle $crooge (ce nom est mieux réussi que celui de «Picsou) a été créé par Carl Barks en 1947 dans une histoire de Donald intitulée Christmas on Bear Mountain. Ce vieil avare était au départ inspiré par Ebenezer Scrooge, un personnage de Dickens qui apparaît dans la Cantate de Noël. Cette apparition devait être transitoire, mais le caractère avide et impétueux de Picsou lui a rapidement permis de prendre un rôle plus important. Carl Barks déclarait que ce personnage avait été « un nouveau ressort », et qu’il lui avait inspiré plus d’idées que Donald dont il ne savait pas toujours que faire. L’imagination de Barks semble intarissable et il est un véritable créateur d’univers, mais il faut admettre que son Picsou reste un pingre caricatural et un personnage de comédie.

Après Carl Barks, de nombreux dessinateurs ont adopté ce personnage qui est devenu une vedette dans le monde de Walt Disney, prenant progressivement la place de Mickey et de Donald. Dans la longue liste de ces successeurs, Keno Don Rosa s’est montré sans aucun doute le créateur le plus important. Fan de Carl Barks depuis sa jeunesse, et dessinateur de fanzine pendant les années 1970, il a longtemps travaillé comme ingénieur civil. C’est seulement en 1987 (à plus de 45 ans) qu’il dessine une histoire de Picsou et celle-ci est alors immédiatement publiée par les éditions Gladstone. Don Rosa travaille assez lentement, de façon solitaire, à l’européenne pourrait on dire, en réalisant aussi bien le scénario que les crayonnés, les décors et l’encrage. Il dessine en moyenne 70 planches par années, ce qui est peu dans le monde du comic-book, et son travail se caractérise par une grande minutie. Sa préoccupation majeure semble de respecter scrupuleusement l’univers défini par Carl Barks, dont on reconnait l’héritage aussi bien dans ses récits que son graphisme.

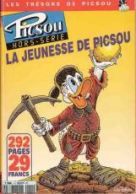

La Jeunesse de Picsou (The Life and Times of Scrooge McDuck) a été dessinée entre 1991 et 1993. Elle est parue en comic books chez Egmont et comporte 12 récits de 15 pages, (numérotés de 1 à 12 dans l’édition française). Rapidement, d’autres chapitres complémentaires se sont ajoutés à cette saga, et ils ont été chiffrés par 00, 3b, 8b ou 8c en fonction de leur place dans la chronologie globale. Cette série reconstitue toute la vie du personnage entre 1867 (date de sa naissance) et 1947, année de la rencontre entre Picsou et Donald dans Christmas on Bear Mountain, le premier récit de Barks. Don Rosa explique dans son site comment cette idée lui est venue après la lecture d’un essai de Jack Chalker (un écrivain de science-fiction) intitulé « An informal biography of Scrooge McDuck ». Cette découverte l’a poussé à relire les 6000 pages dessinées par Barks et à recenser toutes les informations « authentiques » qui permettaient de mieux définir Picsou. Son envie n’était pas de gagner de l’argent avec un « best seller », mais simplement d’assouvir un désir de fan. C’est ainsi qu’il a structuré toutes les informations recueillies sur le personnage pour en déduire une biographie précise, à la fois cohérente et respectueuse du modèle antérieur. Poussé par un souci maniaque de fidélité, Don Rosa a par ailleurs multiplié les récits et les anecdotes pour mieux expliquer les actes de son héros, donnant à son œuvre une ampleur et une intelligence que l’on n’aurait jamais imaginées dans une histoire de canards.

J’étais loin de connaître tout cela lorsque j’ai découvert, il y a 7 ou 8 ans, un exemplaire un peu abîmé de la Jeunesse de Picsou dans un marché aux puces. A vrai dire, je l’ai surtout acheté parce que le vendeur n’en demandait presque rien (1 franc suisse), et quand je pense aux merveilles que j’y ai découvertes, ce n’était vraiment pas cher payé.

Pour obtenir une biographie crédible, Don Rosa s’est d’abord appliqué à préciser les origines de Picsou. Carl Barks ayant déjà évoqué sa jeunesse écossaise et ses débuts de cireur de chaussure, Don Rosa développe avec subtilité ces informations pour préciser le caractère du personnage. Dans le premier chapitre de cette saga, intitulé The Last of the Clan McDuck, Picsou est un bon garçon, au tempérament intègre et travailleur. Sa famille est devenue pauvre et il cherche à gagner de l’argent pour lui venir en aide. Il est déterminé à se comporter honnêtement, mais le destin lui joue un tour par l’intermédiaire de son père qui veut l’endurcir. C’est ainsi qu’après avoir durement travaillé, Picsou reçoit une pièce américaine sans valeur, et qu’il se sent trompé. Don Rosa modifie de façon subtile un événement qui avait été raconté de manière optimiste par Barks. Cette première pièce fait découvrir à Picsou la méchanceté du monde, et lui enseigne à devenir méfiant et âpre au gain

Pour obtenir une biographie crédible, Don Rosa s’est d’abord appliqué à préciser les origines de Picsou. Carl Barks ayant déjà évoqué sa jeunesse écossaise et ses débuts de cireur de chaussure, Don Rosa développe avec subtilité ces informations pour préciser le caractère du personnage. Dans le premier chapitre de cette saga, intitulé The Last of the Clan McDuck, Picsou est un bon garçon, au tempérament intègre et travailleur. Sa famille est devenue pauvre et il cherche à gagner de l’argent pour lui venir en aide. Il est déterminé à se comporter honnêtement, mais le destin lui joue un tour par l’intermédiaire de son père qui veut l’endurcir. C’est ainsi qu’après avoir durement travaillé, Picsou reçoit une pièce américaine sans valeur, et qu’il se sent trompé. Don Rosa modifie de façon subtile un événement qui avait été raconté de manière optimiste par Barks. Cette première pièce fait découvrir à Picsou la méchanceté du monde, et lui enseigne à devenir méfiant et âpre au gain

Autour de Picsou, les personnages entretiennent des liens familiaux complexes, et Carl Barks ne s’est jamais préoccupé d’y apporter de la vraisemblance. La pudibonderie américaine le contraignait à éviter toute allusion (même indirecte) à la sexualité, et c’est pour cette raison que Donald a trois neveux au lieu d’avoir des enfants, que Daisy est son éternelle fiancée et que son ascendance est incertaine en dehors d’un oncle (Picsou) et d’une grand-mère (Grand-mère Donald) qui apparaissent de manière récurrente. Don Rosa reprend tout cela et reconstitue avec patience et simplicité une famille complète. Il déduit de ses recherches que Picsou a deux sœurs, que l’une d’elles (Hortense) a deux enfants nommés Donald et Della, et que cette nièce devient ensuite la mère des trois garnements.

Autour de Picsou, les personnages entretiennent des liens familiaux complexes, et Carl Barks ne s’est jamais préoccupé d’y apporter de la vraisemblance. La pudibonderie américaine le contraignait à éviter toute allusion (même indirecte) à la sexualité, et c’est pour cette raison que Donald a trois neveux au lieu d’avoir des enfants, que Daisy est son éternelle fiancée et que son ascendance est incertaine en dehors d’un oncle (Picsou) et d’une grand-mère (Grand-mère Donald) qui apparaissent de manière récurrente. Don Rosa reprend tout cela et reconstitue avec patience et simplicité une famille complète. Il déduit de ses recherches que Picsou a deux sœurs, que l’une d’elles (Hortense) a deux enfants nommés Donald et Della, et que cette nièce devient ensuite la mère des trois garnements.

Ce souci d’exactitude a par ailleurs poussé Don Rosa à définir en détail l’ensemble des familles de Picsou et Donald. Il a créé pour cette raison un monumental arbre généalogique qui regroupe tous les personnages de Carl Barks, et ce document est devenu la référence ultime en la matière. Précisons qu’il reste tout de même des questions sans réponse, et que de véritables « donaldologues » ont ensuite analysé toute l’œuvre, en élaborant de savantes hypothèses sur les derniers mystères de la famille McDuck. Cet aspect amusant du monde de Picsou dépasse le sujet de ce billet, mais les curieux pourront découvrir dans le blog de Pmspg toutes les réponses à des questions qu’ils ne se sont jamais posés. Pour Don Rosa, cette reconstitution maniaque n’est toutefois pas une fin en soi, et il s’intéresse aussi à l’évolution des caractères. Il joue avec le temps, et c’est ainsi que nous découvrons un Donald tout jeune enfant qui botte le derrière de son oncle, manifestant ainsi déjà son mauvais caractère.

Ce souci d’exactitude a par ailleurs poussé Don Rosa à définir en détail l’ensemble des familles de Picsou et Donald. Il a créé pour cette raison un monumental arbre généalogique qui regroupe tous les personnages de Carl Barks, et ce document est devenu la référence ultime en la matière. Précisons qu’il reste tout de même des questions sans réponse, et que de véritables « donaldologues » ont ensuite analysé toute l’œuvre, en élaborant de savantes hypothèses sur les derniers mystères de la famille McDuck. Cet aspect amusant du monde de Picsou dépasse le sujet de ce billet, mais les curieux pourront découvrir dans le blog de Pmspg toutes les réponses à des questions qu’ils ne se sont jamais posés. Pour Don Rosa, cette reconstitution maniaque n’est toutefois pas une fin en soi, et il s’intéresse aussi à l’évolution des caractères. Il joue avec le temps, et c’est ainsi que nous découvrons un Donald tout jeune enfant qui botte le derrière de son oncle, manifestant ainsi déjà son mauvais caractère.

Pour approfondir la vraisemblance de son personnage, Don Rosa lui donne surtout une dimension éthique. Tout au long de ses premières aventures, Picsou est honnête, courageux et sympathique. Il défend aussi bien la justice que sa famille, et c’est ainsi qu’en Australie, dans l’épisode 7 (Dreamtime Duck of the Never Never), il abandonne une volumineuse opale dans sa grotte d’origine, pour respecter une tradition locale, renonçant ainsi à une fortune mal acquise.

Picsou a surtout l’esprit de famille, et s’il s’acharne à gagner de l’argent, c’est pour permettre à ses parents de vivre dans le château familial. Il défend au fond des valeurs très américaines, et cet éloge du travail, de la liberté d’entreprise, de l’esprit de famille et de l’appât du gain correspond à une morale capitaliste toute simple. Dans le chapitre 9 (The Billionnaire of Dismal Downs), Picsou retrouve sa famille et prend ses sœurs sous sa protection. Don Rosa montre alors quelques images qui dévoilent son univers intime, par exemple avec ce tableau d’un fils ému qui se penche sur la tombe de sa mère.

Picsou a surtout l’esprit de famille, et s’il s’acharne à gagner de l’argent, c’est pour permettre à ses parents de vivre dans le château familial. Il défend au fond des valeurs très américaines, et cet éloge du travail, de la liberté d’entreprise, de l’esprit de famille et de l’appât du gain correspond à une morale capitaliste toute simple. Dans le chapitre 9 (The Billionnaire of Dismal Downs), Picsou retrouve sa famille et prend ses sœurs sous sa protection. Don Rosa montre alors quelques images qui dévoilent son univers intime, par exemple avec ce tableau d’un fils ému qui se penche sur la tombe de sa mère.

Au fils de ces récits qui recouvrent plus de 60 années, Don Rosa multiplie les anecdotes et les événements significatifs qui font évoluer le personnage. Picsou émigre en Amérique pour faire fortune, et travaille comme matelot sur le navire de son oncle (The Master of the Mississipi) où il affronte une première fois les fameux Rapetou. Il devient successivement cowboy dans le Montana, prospecteur dans une mine de cuivre, puis chercheur de diamants dans le Transvaal où il se fait rouler par l’ignoble Gripsou. Il retourne brièvement en Ecosse pour sauver sa famille, avant de repartir à travers le monde, persuadé de rencontrer un jour la fortune. Pendant une vingtaine d’années il échoue dans sa quête de la fortune malgré tout ses efforts mais il garde un optimisme et une énergie inaltérable. Après chaque échec, il trouve de nouveaux amis et repart de plus belle.

Au fils de ces récits qui recouvrent plus de 60 années, Don Rosa multiplie les anecdotes et les événements significatifs qui font évoluer le personnage. Picsou émigre en Amérique pour faire fortune, et travaille comme matelot sur le navire de son oncle (The Master of the Mississipi) où il affronte une première fois les fameux Rapetou. Il devient successivement cowboy dans le Montana, prospecteur dans une mine de cuivre, puis chercheur de diamants dans le Transvaal où il se fait rouler par l’ignoble Gripsou. Il retourne brièvement en Ecosse pour sauver sa famille, avant de repartir à travers le monde, persuadé de rencontrer un jour la fortune. Pendant une vingtaine d’années il échoue dans sa quête de la fortune malgré tout ses efforts mais il garde un optimisme et une énergie inaltérable. Après chaque échec, il trouve de nouveaux amis et repart de plus belle. Cette biographie est située de façon précise dans le temps. Picsou participe à des événements fameux, tels que le naufrage de Titanic, et rencontre plusieurs personnages historiques comme Jesse James (qui attaque le train dans lequel il voyage), Buffalo Bill, ou le futur président Théodore Roosevelt. Dans le savoureux épisode 9 (The Invader of Fort Duckburg), Picsou installe son fameux coffre et sa famille à Donaldville, puis il retrouve Roosevelt devenu président des Etats-Unis. Nous somme en 1902, et le milliardaire nous apparaît une dernière fois sous un jour sympathique, le temps d’une soirée avec son ami au coin du feu, pendant laquelle ils se racontent leurs expériences.

Cette biographie est située de façon précise dans le temps. Picsou participe à des événements fameux, tels que le naufrage de Titanic, et rencontre plusieurs personnages historiques comme Jesse James (qui attaque le train dans lequel il voyage), Buffalo Bill, ou le futur président Théodore Roosevelt. Dans le savoureux épisode 9 (The Invader of Fort Duckburg), Picsou installe son fameux coffre et sa famille à Donaldville, puis il retrouve Roosevelt devenu président des Etats-Unis. Nous somme en 1902, et le milliardaire nous apparaît une dernière fois sous un jour sympathique, le temps d’une soirée avec son ami au coin du feu, pendant laquelle ils se racontent leurs expériences.

La jeunesse de Picsou nous raconte une laborieuse ascension vers la richesse, mais elle est également suivie d’un lent déclin vers la tristesse et la solitude. Le sommet de cette histoire se situe au chapitre 8 (King of Klondike) pendant lequel notre personnage doit faire des choix. Picsou y découvre sa première pépite d’or, qui va rapidement faire de lui un millionnaire, et il rencontre aussi l’amour avec Goldie Labelle. C’est par ailleurs dans ce pays glacé qu’il doit lutter contre d’implacables ennemis comme Sloapy Slick qui veut le ruiner. Picsou traverse toutes ces difficultés de façon opiniâtre, et son caractère s’endurcit. C’est ainsi que nous le voyons franchir le col de Chilkoot, image fameuse que Chaplin nous montre également dans la Ruée vers l’Or.

La jeunesse de Picsou nous raconte une laborieuse ascension vers la richesse, mais elle est également suivie d’un lent déclin vers la tristesse et la solitude. Le sommet de cette histoire se situe au chapitre 8 (King of Klondike) pendant lequel notre personnage doit faire des choix. Picsou y découvre sa première pépite d’or, qui va rapidement faire de lui un millionnaire, et il rencontre aussi l’amour avec Goldie Labelle. C’est par ailleurs dans ce pays glacé qu’il doit lutter contre d’implacables ennemis comme Sloapy Slick qui veut le ruiner. Picsou traverse toutes ces difficultés de façon opiniâtre, et son caractère s’endurcit. C’est ainsi que nous le voyons franchir le col de Chilkoot, image fameuse que Chaplin nous montre également dans la Ruée vers l’Or.

L’énergie déployée par Picsou lui permet de terrasser ses adversaires, mais il est incapable de comprendre les sentiments féminins. Son amour pour Goldie est raconté dans l’épisode 8bis (Hearts of the Yukon) qui est, je pense, le sommet de la saga. Pour mieux comprendre leur rencontre, il faut remonter à Back to the Klondike, un récit antérieur de Barks dans lequel Goldie vole la bourse de Picsou. Celui-ci se venge en l’obligeant à travailler pendant un mois dans sa mine, et une relation mixte d’amour et de haine découle de cette expérience commune. Don Rosa prolonge cette histoire dans Hearts of Yukon, en montrant Goldie qui cherche à attirer Picsou auprès d’elle, et celui-ci qui s’isole dans sa mine par crainte de ses adversaires. Pour mieux parvenir à ses fins, Goldie dépose une plainte auprès du shérif, et Picsou doit lutter contre des accusations injustes. A la fin du récit, il sauve Goldie d’un incendie avant de repartir vers son domaine. Elle lui envoie alors une lettre qui contient une déclaration d’amour.

L’énergie déployée par Picsou lui permet de terrasser ses adversaires, mais il est incapable de comprendre les sentiments féminins. Son amour pour Goldie est raconté dans l’épisode 8bis (Hearts of the Yukon) qui est, je pense, le sommet de la saga. Pour mieux comprendre leur rencontre, il faut remonter à Back to the Klondike, un récit antérieur de Barks dans lequel Goldie vole la bourse de Picsou. Celui-ci se venge en l’obligeant à travailler pendant un mois dans sa mine, et une relation mixte d’amour et de haine découle de cette expérience commune. Don Rosa prolonge cette histoire dans Hearts of Yukon, en montrant Goldie qui cherche à attirer Picsou auprès d’elle, et celui-ci qui s’isole dans sa mine par crainte de ses adversaires. Pour mieux parvenir à ses fins, Goldie dépose une plainte auprès du shérif, et Picsou doit lutter contre des accusations injustes. A la fin du récit, il sauve Goldie d’un incendie avant de repartir vers son domaine. Elle lui envoie alors une lettre qui contient une déclaration d’amour.

Picsou hésite devant cette lettre. Il est devenu méfiant, et n’a pas été préparé à comprendre les manœuvres féminines.

Picsou hésite devant cette lettre. Il est devenu méfiant, et n’a pas été préparé à comprendre les manœuvres féminines. Ayant choisi l’argent plutôt que l’amour, Picsou consacre toute son énergie à l’acquisition de nouvelles richesses. Dans l’épisode 9 (The Billionnaire of Dismal Downs), il est millionnaire et retrouve l’Ecosse, mais les choses ne passent pas comme il le prévoyait. Sa famille l’accueille avec émotion lors de son arrivée à Glasgow, mais ses concitoyens le rejettent.

Ayant choisi l’argent plutôt que l’amour, Picsou consacre toute son énergie à l’acquisition de nouvelles richesses. Dans l’épisode 9 (The Billionnaire of Dismal Downs), il est millionnaire et retrouve l’Ecosse, mais les choses ne passent pas comme il le prévoyait. Sa famille l’accueille avec émotion lors de son arrivée à Glasgow, mais ses concitoyens le rejettent.

Comment devient-on un vieil avare ? Don Rosa compose habilement son récit, et nous montre comment le caractère de Picsou se modifie de façon inexorable. Il devient méfiant et aigri, et son seul bonheur est l’augmentation de sa fortune, même s'il reste attaché à sa famille. Il emmène ses sœurs en Amérique, puis il fonde Donaldville où il bâtit son fameux coffre-fort pendant l’épisode 10 (Invader of Fort Ducksburg). Sa rapacité fait cependant le vide autour de lui, et durant le 11e chapitre (The Empire Builder from Calisota), ses sœurs finissent par le quitter. Picsou a choisi la part du diable, et au début du 12e épisode (The Richest Duck in the World), nous découvrons le vieillard triste et solitaire qu’il est devenu en 1947.

Comment devient-on un vieil avare ? Don Rosa compose habilement son récit, et nous montre comment le caractère de Picsou se modifie de façon inexorable. Il devient méfiant et aigri, et son seul bonheur est l’augmentation de sa fortune, même s'il reste attaché à sa famille. Il emmène ses sœurs en Amérique, puis il fonde Donaldville où il bâtit son fameux coffre-fort pendant l’épisode 10 (Invader of Fort Ducksburg). Sa rapacité fait cependant le vide autour de lui, et durant le 11e chapitre (The Empire Builder from Calisota), ses sœurs finissent par le quitter. Picsou a choisi la part du diable, et au début du 12e épisode (The Richest Duck in the World), nous découvrons le vieillard triste et solitaire qu’il est devenu en 1947.

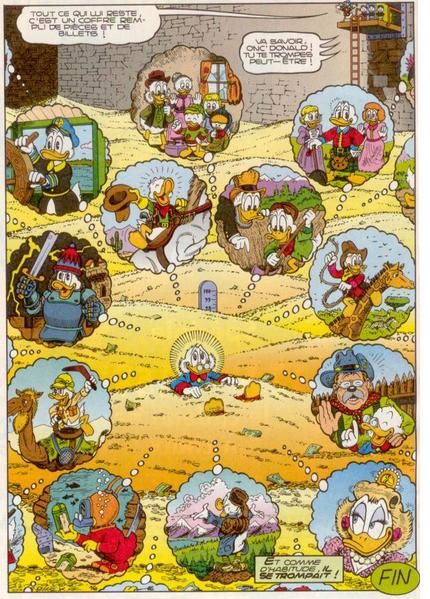

Cette histoire monumentale d’une vie, cette fatalité du destin et cette réflexion morale m’ont d’abord fait penser à ces grands romans russes qui foisonnent de personnages et de spéculations morales, mais le véritable modèle du récit est en fait Citizen Kane. Don Rosa nous le confirme avec son amusant pastiche, mais il refuse de rejoindre le pessimisme balzacien d’Orson Welles, et trouve pour son récit une conclusion plus malicieuse. En effet, Picsou fait un bilan de sa vie pendant ce psychanalytique 12e chapitre, et accomplit un ultime effort pour revoir sa famille. Il invite ainsi Donald, le fils de sa sœur qu’il n’a jamais revu, et ce vieux grognon sent revenir une vieille tendresse en découvrant les trois garnements.

Cette histoire monumentale d’une vie, cette fatalité du destin et cette réflexion morale m’ont d’abord fait penser à ces grands romans russes qui foisonnent de personnages et de spéculations morales, mais le véritable modèle du récit est en fait Citizen Kane. Don Rosa nous le confirme avec son amusant pastiche, mais il refuse de rejoindre le pessimisme balzacien d’Orson Welles, et trouve pour son récit une conclusion plus malicieuse. En effet, Picsou fait un bilan de sa vie pendant ce psychanalytique 12e chapitre, et accomplit un ultime effort pour revoir sa famille. Il invite ainsi Donald, le fils de sa sœur qu’il n’a jamais revu, et ce vieux grognon sent revenir une vieille tendresse en découvrant les trois garnements.

Donald se met en colère, et le milliardaire se met à sourire, car il y reconnaît sa sœur. Picsou est interpellé par ses neveux et décide de les emmener à la découverte de son coffre. Après 25 années de déprime, il affronte une nouvelle aventure car les Rapetou l’attaquent à nouveau, et cette adversité lui redonne l’énergie de sa jeunesse.

En choisissant cette conclusion originale et optimiste, Don Rosa réussit un véritable tour de force scénaristique. D’abord, cette fin ouverte respecte un processus assez logique, de même qu’une certaine morale puisque personne n’est définitivement bon ou méchant. Par ailleurs, l’auteur réalise une malicieuse performance en amenant son personnage dans la situation précise définie par Barks en 1947. Cette conclusion de la Jeunesse de Picsou est surtout un commencement, puisque le personnage entame une nouvelle période de son existence, marquée par de multiples aventures avec Donald et ses neveux. Comme Don Rosa l’a annoncé, cette épopée intelligente est d’abord un essai ludique, et « un plaisir d’un fan ».

Le dessin de Don Rosa se caractérise par sa fidélité au modèle de Carl Barks, mais aussi par la recherche d’un impossible réalisme. Alors que la représentation des personnages adopte la simplicité du modèle antérieur, les décors sont construits d’une façon plus élaborée et s’appuient sur une documentation précise. Curieusement, Don Rosa déclare dans le Collectionneur de Bandes Dessinées (N° 84) qu’il déteste dessiner les décors, et que cela lui prend beaucoup trop de temps. Cette minutie me semble toutefois être la caractéristique principale de son style, car il est bien le seul à illustrer le monde de Disney avec autant de soin et de détails. Parfois, Don Rosa introduit de l’humour dans cet environnement très travaillé, et cela donne des images fascinantes qui semblent s’inspirer de MAD. On trouve ainsi dans Hearts of Yukon une vignette qui montre Picsou traversant la ville de Dawson, et elle n'est pas très éloignée des dessins de Willie Elder. La jeunesse de Picsou est donc un chef d’œuvre inattendu, qui pétille d’intelligence et qui touche par sa ferveur. Elle permet à ce personnage caricatural d’acquérir une vérité et une profondeur surprenante. Don Rosa introduit aussi de grands moments d’émotion dans cet univers comique, et la dernière image en particulier me parait mémorable. En apparence, elle montre à nouveau Picsou en train de se baigner dans ses pièces d’or, mais Don Rosa y trouve une autre signification. Si le milliardaire ne dépense aucune de ces pièces, c’est parce que chacune d’entre elles a une histoire. Donald reproche à son oncle d’avoir gâché sa vie, mais Picsou n’a pas que de l’argent, il est également riche en souvenirs.

La jeunesse de Picsou est donc un chef d’œuvre inattendu, qui pétille d’intelligence et qui touche par sa ferveur. Elle permet à ce personnage caricatural d’acquérir une vérité et une profondeur surprenante. Don Rosa introduit aussi de grands moments d’émotion dans cet univers comique, et la dernière image en particulier me parait mémorable. En apparence, elle montre à nouveau Picsou en train de se baigner dans ses pièces d’or, mais Don Rosa y trouve une autre signification. Si le milliardaire ne dépense aucune de ces pièces, c’est parce que chacune d’entre elles a une histoire. Donald reproche à son oncle d’avoir gâché sa vie, mais Picsou n’a pas que de l’argent, il est également riche en souvenirs.

Ce vieux grigou cache sa tendresse. Tonnerre de Brest, il avait donc une âme !

Ce vieux grigou cache sa tendresse. Tonnerre de Brest, il avait donc une âme !

Dernier détail, les grands dessins de Don Rosa contiennent un signe de reconnaissance qui remplace la signature que Disney lui interdisait d’apposer. C’est le fameux « DUCK », abréviation de « Dedicated to Uncle Carl from Keno », qui est aussi un hommage sincère de l’auteur à son modèle. Comme la société Disney ne voulait pas non plus cette dédicace, Don Rosa l’a soigneusement dissimulée dans certains décors. Ces « DUCK » sont présents dans toutes les couvertures et dans la plupart des grands dessins d’introduction ou de fin de chapitre. Il y en a un dans la dernière illustration ci-dessus, et vous ne l’avez probablement pas vu, mais il se trouve près du coin inférieur gauche du cadre.

En France, les récits de la Jeunesse de Picsou ont été réunis en 1998 dans un album broché (uniquement vendu en kiosque) après leur publication dans Picsou Magazine. C’est à ce jour l’album de référence, car il contient non seulement les 12 épisodes de base, mais aussi trois épisodes « bis », dont « Hearts of Yukon » qui joue un rôle capital dans le récit. Une réédition sous le même format a été faite en 2004, mais elle ne contient que les 12 épisodes de base. Cette limite est peut être conforme à la volonté de Don Rosa, mais Goldie y est presque absente et cela appauvrit un peu l’impact de l’histoire. En 2006, un deuxième volume de la « Jeunesse » a été publié avec la plupart des épisodes « bis », mais il est regrettable de fragmenter ainsi cette épopée. Une œuvre aussi aboutie mériterait certainement une belle réédition cartonnée qui reprenne l’intégralité des épisodes.

En France, les récits de la Jeunesse de Picsou ont été réunis en 1998 dans un album broché (uniquement vendu en kiosque) après leur publication dans Picsou Magazine. C’est à ce jour l’album de référence, car il contient non seulement les 12 épisodes de base, mais aussi trois épisodes « bis », dont « Hearts of Yukon » qui joue un rôle capital dans le récit. Une réédition sous le même format a été faite en 2004, mais elle ne contient que les 12 épisodes de base. Cette limite est peut être conforme à la volonté de Don Rosa, mais Goldie y est presque absente et cela appauvrit un peu l’impact de l’histoire. En 2006, un deuxième volume de la « Jeunesse » a été publié avec la plupart des épisodes « bis », mais il est regrettable de fragmenter ainsi cette épopée. Une œuvre aussi aboutie mériterait certainement une belle réédition cartonnée qui reprenne l’intégralité des épisodes.

Il existe peu d’articles sur Don Rosa en France, en dehors d’une interview et d’une critique publiées dans le Collectionneur de Bandes dessinées (N° 78 et 84). Heureusement, on trouve de multiples informations sur le Web et il faut d’abord mentionner d’abord INDUCKS, un moteur de recherche qui permet de trouver toutes les histoires des éditions Disney. Le site de Beru contient de multiples planches scannées et vous pourrez y lire en ligne et en anglais la totalité des récits de la Jeunesse de Picsou. Le site des grands classiques a bien résumé tous les épisodes de cette saga, et Don Rosa explique lui-même la genèse de son œuvre dans son « introDUCKtion ». On trouve également divers interviews de Don Rosa, que ce soit en anglais (1, 2, 3) ou en français, et j’ai déjà mentionné le blog de Pmspg dont la longue liste de liens pourra satisfaire les chercheurs les plus exigeants.

Voilà, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce récit étonnant et indispensable. Don Rosa a reçu un Eisner Award en 1995 pour la Jeunesse de Picsou, et cette œuvre a désormais pris sa place dans le patrimoine mondial. Le dessinateur a raconté depuis de nouvelles histoires du personnage, et il s'agit souvent d’intelligentes suites à d’anciens récits de Barks. Au début de l’année 2008, il a été hospitalisé pour une maladie des yeux, et il se raconte qu’il ne pourra plus jamais dessiner Picsou. Le fandom retient maintenant son souffle.

Post scriptum du 18.11.2008 :

Je découvre tardivement une bonne analyse du caractère de Picsou (et de son évolution dans le temps) chez Carl Barks. Cela se trouve en ligne chez Comixture et je vous le recommande.

Le « rouge » relâche cette créature qui est en fait un dieu vivant. Ce roi des poissons lui offre le pouvoir de sentir la vie des plantes, de voir avec les yeux des mouettes et de parler aux animaux. Riche de cette nouvelle puissance, l’enfant part à la conquête de la cité de ses rêves.

Le « rouge » relâche cette créature qui est en fait un dieu vivant. Ce roi des poissons lui offre le pouvoir de sentir la vie des plantes, de voir avec les yeux des mouettes et de parler aux animaux. Riche de cette nouvelle puissance, l’enfant part à la conquête de la cité de ses rêves.

La transformation de cette bande dessinée avec des phylactères a certainement accéléré la vitesse de lecture et l’histoire a perdu son rythme initial. J’en viens à penser que Panda n’est pas vraiment conçu pour être un album traditionnel avec ballons dans les images, et l’adaptation faite par Artima n’est pas très heureuse.

La transformation de cette bande dessinée avec des phylactères a certainement accéléré la vitesse de lecture et l’histoire a perdu son rythme initial. J’en viens à penser que Panda n’est pas vraiment conçu pour être un album traditionnel avec ballons dans les images, et l’adaptation faite par Artima n’est pas très heureuse.

Deux nouveaus albums ont été publiés après Terreur. Il s'agit de Shelena, édité par Casterman en 2005 avec de superbes couleurs directes, puis de L'étoile du soldat qui est sorti en 2007 chez le même éditeur. Je ne possède pas ces albums et ne peux donc pas vous montrer des images.

Deux nouveaus albums ont été publiés après Terreur. Il s'agit de Shelena, édité par Casterman en 2005 avec de superbes couleurs directes, puis de L'étoile du soldat qui est sorti en 2007 chez le même éditeur. Je ne possède pas ces albums et ne peux donc pas vous montrer des images.